Posts Tagged ‘Feiertag’

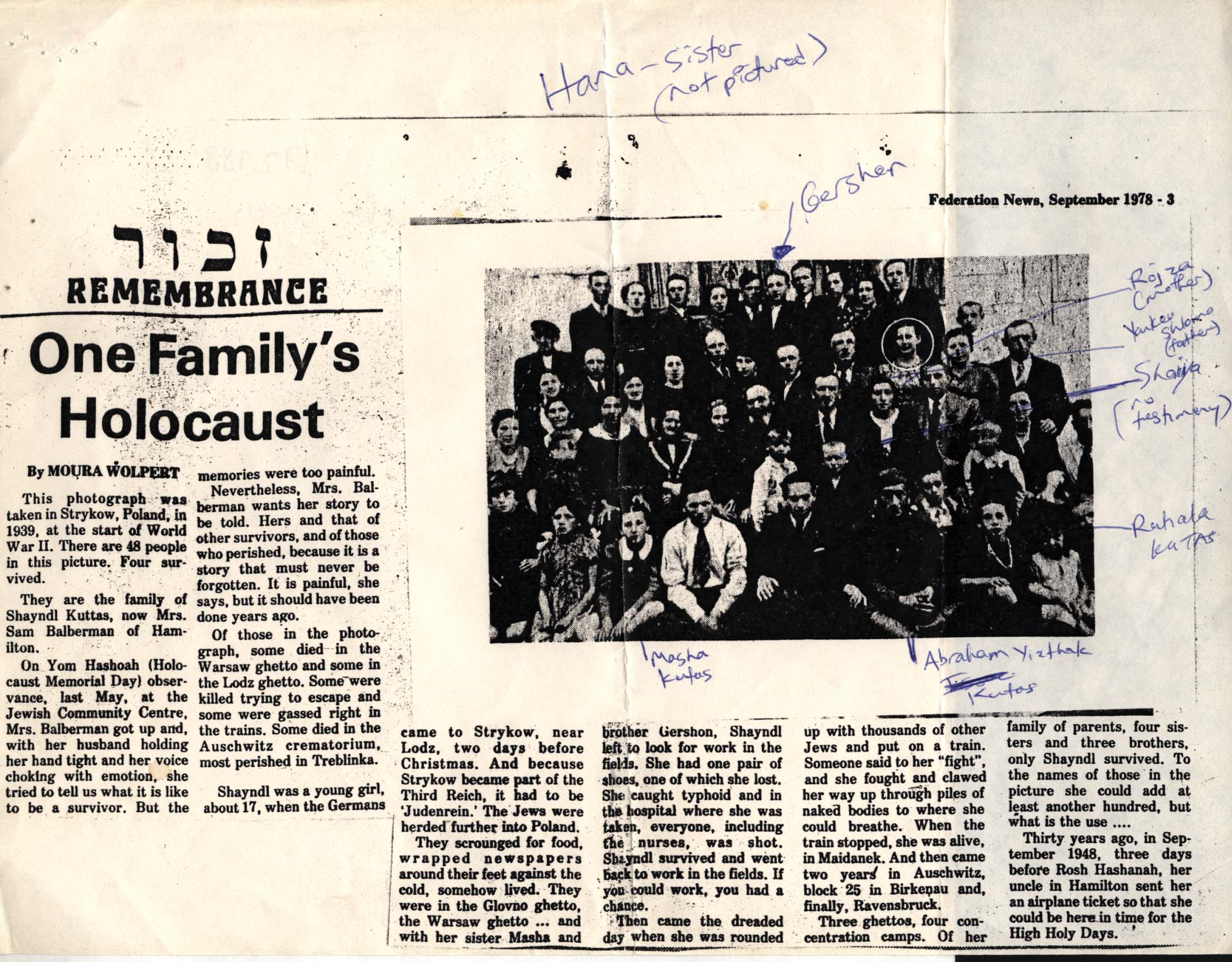

Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar 2019 hat die Gedenkstätte Yad Vashem eine schöne Aktion ins Leben gerufen, die “IRemember Wall“. Nach Eingabe seines Namens wird einem nach dem Zufallsprinzip der Name eines Holocaust-Opfers aus der Yad Vashem-Datenbank zugeordnet, dessen man gedenken kann.

Ich gedenke hiermit

Ruhala Kutas

Ruhala Kutas wurde als Tochter von Yakov und Rojza (geborene Hecht) in Stryków in Polen geboren.

Zuletzt wurde sie 1941 gesehen.

Sie war noch ein Kind und wurde in der Shoah ermordet.

Von Ruhala wissen wir, weil Sender Balberman, der spätere Mann ihrer Schwester Szajndel ein Überlebender der Shoah, in Yad Vashem Gedenkblätter für sie und ihre Familie eingereicht hat.

Ruhala, Dein Name soll nie vergessen sein.

Ruhala Kutas, 1939

In der Datenbank von Yad Vashem kann man nach Holocaust-Opfern suchen.

Folgendes können wir aus den Gedenkblättern in Yad Vashem über Ruhalas Familie erfahren:

Ihr Vater, Yakov Shlomo Kutas stammte aus Stryków und war Schneider, ihre Mutter Rojza, geborene Hecht, stammte ebenfalls aus Stryków und führte einen Laden.

Sie hatten sieben Kinder: Die Töchter Hana, Szajndel Malka, Masha und Ruhala, und die Söhne Abraham Yitzhak, Gershon und Shaiya.

Sohn Abraham Yitzhak ist 1914 oder 1915 in Stryków geboren und war Soldat.

Tochter Hana war bei der Deportation der Familie 1941 bereits verheiratet.

Sohn Shaiya wurde vermutlich um 1933 geboren.

Die gesamte Familie wurde vermutlich im Dezember 1940 deportiert und später ermordet.

Nur eine Tochter überlebte: Ruhalas ältere Schwester Szajndel Kutas, geboren 1918.

Szajndel beschrieb 1978 für einen Zeitungsartikel ihren Leidensweg: Nach der deutschen Besetzung sollte Stryków, eine kleine Stadt nahe Łódź, “judenrein” gemacht werden. Zwei Tage vor Weihnachten (höchstwahrscheinlich 1940) wurde Familie Kutas Richtung Polen vertrieben. Sie bettelten um Essen und umwickelten die Füße mit Zeitungspapier gegen die Kälte. Sie gelangten ins Ghetto von Głowno und schließlich ins Warschauer Ghetto. Mit ihrer Schwester Masha und ihrem Bruder Gershon ging Szajndel zur Arbeit aufs Feld. Sie erkrankte an Typhus, und in dem Krankenhaus, in das sie gebracht wurde, wurden alle, inklusive der Krankenschwestern, erschossen. Szajndel überlebte und kehrte zurück zur Feldarbeit: Wer arbeiten konnte, hatte eine Chance zu überleben. Eines Tages wurde Szajndel mit tausenden anderen Juden in Viehwaggons verladen. Jemand sagte “Kämpf!” und sie wühlte sich aus einem Berg nackter Körper heraus, um atmen zu können. Von den 80 Menschen in ihrem Waggon überlebten nur drei. Der Zug ging nach Majdanek. Darauf folgten zwei Jahre in Block 25 in Auschwitz-Birkenau. Im Januar 1945 kam sie nach Ravensbrück; die Frauen und Kinder der Transporte, mit denen Auschwitz geräumt wurde, mussten bei strengstem Frost weite Strecken zu Fuß zurücklegen (sog. Todesmärsche). Hier erlebte Szajndel die Befreiung durch die Rote Armee. Von ihren Eltern und sechs Geschwistern kam niemand zurück.

Szajndel heiratete später Sender Balberman, der ebenfalls aus Stryków stammte, jedoch vor den Nazis nach Russland geflohen und dort in einem Arbeitslager interniert war. Beide sind in Ontario, Kanada begraben. Szajndel starb 2005.

Sender Balberman besuchte 1996 Polen. Davon gibt es zwei Videos: Sender Balberman, Nathan Szafran in Poland 1996 und Strykow with Nathan Szafran, Sender and Sheldon Balberman

Stryków (1943–1945 Strickau) ist eine Kleinstadt 15km nordöstlich von Łódź in Polen. Sie hat heute etwa 3.500 Einwohner. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs lebten im Ort etwa 5.000 Menschen, von denen etwa 2.000 Juden waren (40 Prozent). Etwa 45 Prozent der Einwohner verloren im Krieg ihr Leben, unter ihnen fast alle Juden.

Die Region um Łódź war Ende 1939 dem sog. “Reichsgau Wartheland” (“Warthegau”) zugeordnet worden – ursprünglich polnisches Gebiet, das im Polenfeldzug (seit 1.9.1939) annektiert worden war.

In diesem Teil des Warthelandes, das auch vor 1919 nicht zum deutschen Staatsgebiet gehört hatte, gab es lediglich einige kleinere deutschsprachige Siedlungen sowie eine deutsche Minderheit im Raum Łódź. Insgesamt stellten Deutsche oder sich als Deutsche verstehende Polen im Jahr 1939 in diesem Gebiet nicht mehr als drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Ziel der NS-Politik im Wartheland war es, dieses Gebiet so schnell wie möglich zu “germanisieren”. Dies geschah vor allem durch Neuansiedlung von Deutschen (sog. “Umsiedler”) und durch eine harte Assimilationspolitik mittels der sogenannten „Deutschen Volksliste“, wonach vor allem Deutschstämmige oder „zur Eindeutschung fähige“ oder “nach Umerziehung zur Eindeutschung fähige” Menschen Deutsche werden sollten. “Nicht Eindeutschungsfähige”, das waren vor allem Menschen, die aus “rassischen” Gründen nicht Deutsche werden konnten, also in erster Linie Juden, aber auch Sinti und Roma, wurden von der SS ins Generalgouvernement (von den Deutschen besetzte ehemals polnische Gebiete um Warschau, Lublin und Krakau) deportiert.

Erste Deportationen aus dem Wartheland wurden bereits Ende 1939 durchgeführt. Sie umfassten vor allem so genannte “ethnische Polen” und Juden. Bis März 1941 wurden mindestens 280.606 Menschen ins Generalgouvernement deportiert; manche Historiker gehen von noch höheren Zahlen aus.

Die Deportationen erfolgten unter der Aufsicht des “Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS” (SD) und mit der Unterstützung von Gendarmerie, Schutzpolizei, Volksdeutschem Selbstschutz sowie SA- und SS-Einheiten. Die Deportierten kamen zunächst in speziell eingerichtete Übergangslager oder wurden in Ghettos zusammengefasst. Die Existenzbedingungen in diesen Lagern waren schlecht – die Internierten litten häufig unter Hunger, Kälte, Krankheiten und schlechten sanitären Verhältnissen. Von den Durchgangslagern aus wurden die Menschen weiter in andere Lager oder Ghettos im Generalgouvernement Polen transportiert. Dies geschah zumeist mit Güterwaggons. Diese Transportkette endete für viele polnische Juden in den deutschen Vernichtungslagern. Widerstand gegen die Deportationen wurde mit Waffengewalt gebrochen.

Nach Angaben der Tochter Shayndl wurde die Familie Kutas im Dezember 1940 aus Stryków deportiert. Da die Angaben in den Gedenkblättern durchgehend besagen, man habe die übrigen Familienmitglieder “1941 zuletzt gesehen”, dürfte dies die Zeit sein, als Shayndl von der Familie getrennt wurde, vielleicht weil sie an Typhus erkrankte oder weil sie nach Majdanek deportiert wurde.

Da viele Unterlagen vernichtet wurden, ist nicht bekannt, wo Ruhala gestorben ist und ob sie am Ende allein war oder bei ihrer Familie.

תנוח בשלום

Anfang Januar 1943 trifft in einem kleinen Dorf in Westpreußen, etwa 60 km westlich von Bromberg, dem heutigen Bydgoszcz, gelegen, ein Brief aus Berlin ein.

Der Brief ist an eine junge Krankenschwester gerichtet, die im kleinen Dörfchen Luchowo, das seit einem halben Jahr “Buchen” heißt, in der dortigen Volksschule lebt und arbeitet. In der Schule ist ein sogenanntes “K.L.V.-Lager” eingerichtet, ein Lager der Kinderlandverschickung. Hier werden Kinder aus bombengefährdeten Gebieten des Deutschen Reichs fern von ihren Familien betreut. Die junge Krankenschwester ist für die medizinische Versorgung der Kinder zuständig; sie verabreicht Impfungen, verarztet kleine und große Wehwehchen, und ist bemüht, durch mangelhafte hygienische Zustände hervorgerufene Infektionen in den Griff zu bekommen.

Seit zwei Monaten arbeitet die 22-jährige Franziska im Buchener KLV-Lager; sie verbringt dort den Winter, in welchem die Schlacht von Stalingrad entschieden wird. Erst Mitte Februar wird sie für einige Tage nach Berlin zurückkehren, bis sie erneut versetzt werden wird, diesmal nach Prag.

Als unverheiratete Krankenschwester muss sie es sich gefallen lassen, von heute auf morgen irgendwohin geschickt zu werden, um dort nach ihren Möglichkeiten “Dienst am Vaterland” zu tun − so ist das eben im Krieg, sie nimmt das hin. Und obwohl es in der Buchener Schule kalt und unbequem ist, ist die Arbeit doch leichter als im Krankenhaus in Berlin, wo es im Spätsommer 1942 wiederholt zu Bombardierungen durch sowjetische Verbände gekommen war.

Nur etwas einsam fühlt sie sich hier; sie vermisst das Zusammensein mit anderen jungen Frauen, das gemeinsame Scherzen, Singen und Lachen mit den Kolleginnen im Schwesternheim.

Und Günter. Ihn hatte sie vor gut einem Jahr im Krankenhaus Westend kennengelernt, wo er als Patient gewesen war. Und sich in den zwei Jahre jüngeren technischen Zeichner verliebt. Seine Familie hatte sie mit offenen Armen aufgenommen, und besonders sein Vater, der sich immer eine Tochter gewünscht hatte, hatte einen Narren an ihr gefressen.

Und so ist es kein Wunder, dass er ihren Brief mit Weihnachts- und Neujahrswünschen an die Familie beantwortet und damit Franziskas Herz erwärmt in diesem Winter fern der Menschen, die sie liebt:

Sonntag d. 3.1.43

Liebes Fränzelein!

Gott grüße dich im neuen Jahr, mit diesem Gruß haben wir auch daß neue Jahr begonnen das wir am 1.1.43 erreichten. Du hast ganz recht gedacht über unsere Sylvester Feier, 2 x Rommy und dann ins Bett. Wir haben schön geschlafen bis ich auf mein „Klavier“ daß Gott grüße dich ertönen ließ. Für deinen letzen Brief im alten Jahr habe Dank, u. nun geht es auf ein Neues, denke, 365 ungewisse Tage, sie können Freud u. Leid bringen. Deine l. Mutter hat auch geschrieben, vieleicht hat dir Günter schon von all der Post geschrieben, Marianne, Karl, Eltern, Onkel Franz. Sie alle wünschen Euch beiden u. uns allen alles Gute u. Schöne, auch Großmutter u. Tante in Oegeln stimmen mit ein.

3 Tage habe ich jetzt Ruhe gehabt, war schön, morgen geht es aber für uns allen mit frischer Kraft los. Mama hat ger. Wäsche u. Du hast auch Deine Pflichten.

Heute ist es ungemütich draußen, der Schnee fällt den ganzen Tag bleiern u. schwer u. der Wind heult sein grausames Lied. Ich sitze vor den beiden Azalien sie blühen schön als wenn es gar nicht Winter wäre. Wir haben jetzt unseren Gullasch gegessen u. werden unseren Mittagsschlaf halten, Du bist ja nun in unseren häuslichen Arbeiten mit eingelebt u. unser Tun u. Laßen steht Dir vor Augen, am Abend denken wir an den 4 ten „Mann“ beim Rommé. Dienstag habe ich wieder Luftschutz aber diesmal bleibt mein Bett leer. Daß Du in 2 Wochen in Berlin sein willst ist ja mehr kühn, ich wünsche Dir zu diesem Glück viel Glück, man kann ja nicht wissen junge Menschen haben halt Glück.

Bis dahin sei nun herzlich gegrüßt von Mama u. Papa

die auf gesundes Wiedersehen hoffen.

(u. jetzt ein Stündchen am Ofen)

Anmerkung:

Rechtschreibung wie im Original

Wie beinahe jedes Jahr zog es mich am letzten Wochenende mit Freunden zum Baumblütenfest nach Werder (Havel) – das 136. Baumblütenfest wird dieses Jahr gefeiert, und wie immer strömte Alt und Jung, Arm und Reich, Betrunken und Nüchtern nach Werder.

Der Regionalexpress um halb elf am Samstag Vormittag ist angemessen voll, und mir tut der mittelalte Japaner in Anzug und Krawatte und mit einem kleinen Blumenstrauß unterwegs zu einem Rendezvous nach Potsdam leid – hätte er gewusst, was ihn da erwartet, hätte er wohl die erheblich längere aber vermutlich stressfreiere Fahrt mit der S-Bahn vorgezogen. Und die Handvoll Fahrgäste, die unterwegs nach Brandenburg zur BUGA waren, werden auch drei Kreuze gemacht haben, als sich in Werder die Menschenmassen aus dem Zug ergossen.

Bereits am Berliner Ostbahnhof weisen Lautsprecherdurchsagen auf das Glasflaschenverbot in den Zügen hin. Die meisten sind aber gewappnet und haben Wilthener Goldkrone und Aldi-Klaren bereits in Wasser- und Limonadeflaschen aus Plastik umgefüllt. Mich macht ja schon immer der Obstwein trunken genug, aber manch einem reicht das wohl nicht…

Am Bahnhof von Werder das übliche Prozedere: verhältnismäßig lockere Taschenkontrolle (“sind da Glasflaschen drin?”), und dann ab Richtung Insel, wo der Rummel aufgebaut ist.

Wir drehen traditionell die Runde über die Friedrichshöhe und den Hohen Weg mit seinen wunderschönen Privatgärten, die anlässlich des Baumblütenfest zu Kaffee, Kuchen und Obstwein geöffnet sind, aber wer es eilig hat, geht einfach die Eisenbahnstraße hinunter und ist in wenigen Minuten auf der Insel, wo sich die Altstadt (und der Rummel) befindet. Verlaufen kann man sich in Werder jetzt ohnehin kaum – einfach immer den Massen nach!

Das Wetter ist angenehm dieses Jahr, es ist bewölkt aber warm, ein winziger nachmittäglicher Nieselregen tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Getestet werden dieses Jahr wie üblich Holunderblüte, Rote Johanna und Löwenzahn, als Neuigkeiten für mich kommen Rhabarber und Akazie hinzu, und abgerundet wird der Tag mit Heidelbeere und Himbeere. Zwischendurch gibt es Schmorgurken oder Spargel auf dem “Wilden Acker” und Kaffee und Kuchen im Obstgarten Rietz.

Auf der Insel essen wir traditionell ein Fischbrötchen und statten dem “Quittenmann” einen Besuch ab, um von seinem köstlichen Saft zu kosten. Ein kurzer Spaziergang führt uns hinunter zur Havel und den dortigen Gärten, dann geht es zurück. Das Riesenrad lassen wir dieses Jahr aus, die Männer haben keine rechte Lust dazu.

Auffallend ist das große Polizeiaufgebot überall in der Stadt. Kaum ist ein Grüppchen mal etwas lauter oder droht die Stimmung irgendwo zu kippen, sind sofort mindestens fünf PolizistInnen da, um zu deeskalieren. Es scheint zu funktionieren, denn wir beobachten trotz reichlich trunkenem Jungvolk keine unschönen Szenen.

Gegen 22:00 Uhr sitzen wir wieder im Zug gen Berlin, und auch hier ist es verhältnismäßig friedlich. an den Berliner Bahnhöfen werden die Aussteigenden von Bundespolizei “begrüßt”, die sich aber erfreulich zurückhält und nicht auf Teufel komm raus Stärke demonstrieren muss. Leider endet der Zug am Zoo, so dass wir doch nochmal in die S-Bahn müssen – nach einem Tag draußen und unter blühenden Bäumen erscheint einem der übliche Samstag-Abend-Trubel in der Stadt geradezu surreal.

Schön war’s wieder gewesen – nächstes Jahr wieder!

Blumen und Obstwein bei Detlev

Privatgärten öffnen ihre Tore

Stadtkinderfreude

LIebevoll dekoriert

Vielfältiges Angebot

Fruchtwein-Ausschank von Fritz Rietz

Bei Rietz sitzt man am schönsten

Kirschblüte

Ballonflaschen mit Obst- und Blütenweinen

Apfelblüte

Am Hohen Weg

Alles hausgemacht

Alle Fotos © Astrid Kuckartz. Wenn Sie die Bilder anklicken, gelangen Sie auf meinen Flickr-Account.

Die Geschichte des Baumblütenfestes in Werder (Havel)

Im März 1879 beschloss der Werderaner Obstbau-Verein, die Idee des Obstbauern Wilhelm Wils umzusetzen, den Höhepunkt des Blütenstandes der Obstbäume in allen Berliner Zeitungen bekanntzugeben. Sie erhofften sich davon, zahlreiche Interessierte in die Region zu locken, sich für die Schönheit der Stadt zu erwärmen und somit den Umsatz der heimischen Obstbauern zu fördern.

Am 10. Mai 1879 fuhr der erste Sonderzug von Berlin zur Baumblüte nach Werder. Weitere Züge folgten in den darauffolgenden Tagen, und bereits im ersten Jahr kamen 50.000 Besucher in das Havelstädtchen.

Werders Blütenfest gewann schnell an Bekannt- und Beliebtheit und lockte jedes Frühjahr aufs Neue vor allem Berliner scharenweise “ins Jrüne”. Auch die Werderaner Bürger beteiligten sich zunehmend mit dem Verkauf von Wein, Kuchen und Kaffee in den eigenen blühenden Gärten.

Der DDR-Staatsmacht missfiel dies, und so wurde eine Massenschlägerei im Jahr 1977 genutzt, um fortan das Fest streng durch die Volkspolizei kontrollieren zu lassen und ein Alkoholverbot über das Fest zu verhängen.

Das 100. Blütenfest im Jahr 1979 wurde gemeinsam mit dem 30. Geburtstag der DDR gefeiert. Aus dem Volksfest wurde ein staatliches Kulturfest: Alkohol gab es an einem einzigen Stand aus Pappbechern; eine Kapelle der sowjetischen Garnison spielte auf. Immer weniger Besucher kamen zum Baumblütenfest nach Werder; die Obstbauern produzierten Obstwein nur noch zum privaten Gebrauch, denn der Obstweinhandel wurde durch die staatliche HO organisiert.

Zum ersten Blütenfest nach dem Mauerfall 1989 kommen die Menschen – vor allem aus West-Berlin – wieder in Scharen. Das Bier kostet eine DDR-Mark oder 30 West-Pfennig, die Flasche Obstwein zwei Mark West oder fünf Mark Ost.

Mittlerweile kommen bei gutem Wetter bis zu 500.000 Besucher zum neuntägigen Baumblütenfest nach Werder.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: die Jugend tummelt sich auf dem Rummelplatz auf und an der Insel, wer es etwas ruhiger mag, verbringt den Nachmittag bei Obstwein und Schmalzstulle, Kaffee und Kuchen in den privaten Gärten am Hohen Weg oder lässt sich mit dem Bus oder Trecker zu einer Rundfahrt in die Obstplantagen kutschieren. Abends gibt es an mehreren Bühnen Musik und Tanz für jeden Geschmack.

Ich wünsche Euch allen – je nach Gusto – ein fröhliches, erfolgreiches, gesundes, gesegnetes neues Jahr!

Mögen Eure Wünsche in Erfüllung gehen!

…aus dem vorweihnachtlichen Berlin:

Nussknacker auf dem Weihnachtsmarkt Sophienstraße, Berlin-Mitte

Weihnachtsmarkt Sophienstraße, Berlin-Mitte

Weihnachtsmarkt Sophienstraße, Berlin-Mitte

Weihnachtsmarkt Sophienstraße, Berlin-Mitte

Weihnachtsmarkt Natur-Park Südgelände, Berlin-Schöneberg

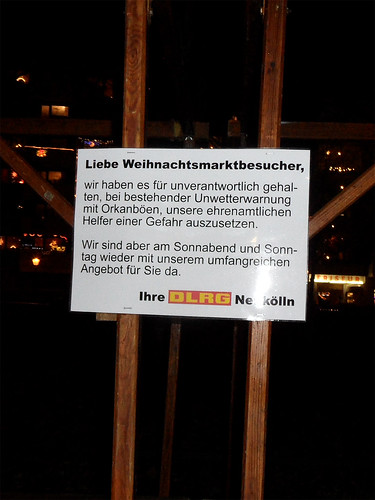

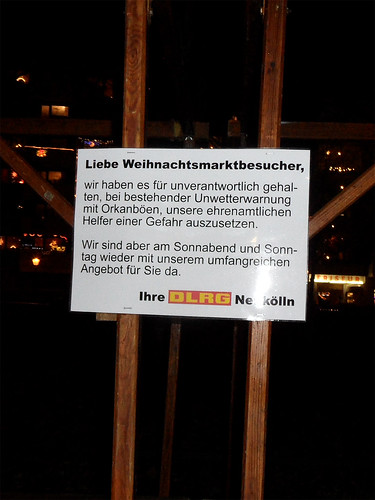

Orkantief “Xaver” sorgte dafür, dass der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt dieses Jahr nur zwei statt sonst drei Tage stattfinden konnte.

Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt, Berlin-Neukölln, 8.12.2013

Stand der evangelischen Gefängnis-Seelsorge auf dem Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt, Berlin-Neukölln, 8.12.2013

Weihnachtsmarkt Berlin-Spandau

Weihnachtsdekoration im KaDeWe – das Motto 2013 lautet “Sternstunden” und ist von der Welt des Zirkus inspiriert.

Weihnachtliche Schaufensterdekoration im KaDeWe

Weihnachtsdekoration im KaDeWe – das Motto 2013 lautet “Sternstunden” und ist von der Welt des Zirkus inspiriert. Die Schaufenster zeigen “Dressurakte”, hier mit Walrossen.

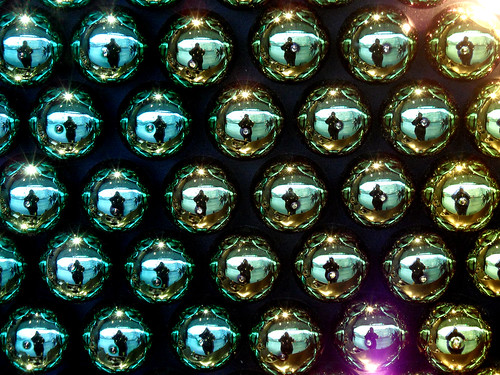

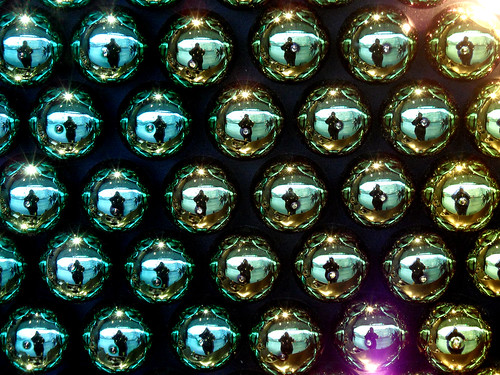

Christbaumkugeln Ton in Ton – Weihnachtsdekoration im KaDeWe

Weihnachtsdekoration im KaDeWe – im Atrium steht ein stilisiertes Zirkuszelt.

Passend zum Thema Zirkus bietet das kaDeWe auch ungewöhnliche Weihnachtsdeko an…

Im Atrium des KaDeWe steht traditionell der große geschmückte Baum im Zentrum

Mit Christbaumkugeln beklebte Figuren aus der Zirkuswelt dominieren die diesjährige Weihnachtsdekoration im KaDeWe

In diesem Video kann man schön sehen, wie das “Zirkuszelt” im Atrium aufgebaut wurde:

Alle Fotos © Astrid Kuckartz; Video © KaDeWe Berlin (Link)